Leading to a New Therapy of Cancers and NF

The origin of PAK

The new word "PAK" was created by a Brit scientist called Edward Manser

around 1994. Ed and his colleagues at IMCB of Singapore National University then cloned

a new gene from mammalian brain, which encodes a new enzyme, Ser/Thr kinase,

that is uniquely activated by two GTPases (or G proteins) called Rac and

CDC42 of 21K daltons. Then these small GTPases were collectively called

p21. So he proudly coined this new enzyme "PAK" (standing for p21-activated

kinase). Unfortunately, however, just a year before, another protein of

21K daltons was cloned, and named p21, WAF1 or CIP1, depending on its discoverers.

This new protein (p21/WAF1/CIP1) has nothing to do with these small GTPases,

but an inhibitor of another kinase called CDK (cyclin-dependent kinase).

To avoid the potential confusion, many "wise" experts in this kinase field

decided not to use the terminology p21 for a very large family of small

GTPases any more, and began to use only the simple word "PAK" for this Rac/CDC42

(p21)-dependent Ser/Thr kinase. On the other hands, this CDK inhibitor of

21K daltons continued to be called "p21" world wide till now.

Since then so many members of PAK family kinase have been cloned from mammalian

tissues, and called PAK1, PAK2, PAK3, PAK4, PAK5, PAK6 and so forth. Also

another family of Rac/CDC42-dependent Ser/Thr kinases was discovered in

mammals, and called "MLK" (standing for mixed linage kinase). Well, back

to 1977, when I used to work at Ed Korn's lab of NIH, we discovered a new

Ser/Thr kinase in a soil amoeba, which phosphorylates the heavy chain of

a unique single-headed myosin called Myosin I. So we called this kinase "Myosin

I heavy chain kinase" (MIHCK). This kinase is essential for the activation

of this myosin ATPase by F-actin (actin filaments) . Shortly after PAK1

was cloned from mammals, we compared the amino acid sequence of PAK1 and

MIHCK, and found that these two kinases are very closely related. Both enzymes

contain the Rac/CDC42-binding site at N-terminal half, and the kinase (catalytic)

domain at C-terminal half. Furthermore, like PAK1, MIHCK is indeed activated

by Rac/CDC42. In other words, our MIHCK was the first identified member

of PAK kinase family, perhaps called "PAK0" (O for "zero" or "origin"). Yes,

both MIHCK (PAK0) and PAK1-3 (class I PAK) are involved in the regulation

of non-muscle cell movements such as membrane ruffling and cell migration

in primitive amoeba and mammalian cells.

PAK-dependent diseases

During last decade, PAK (in particular PAK1) research entered medical field,

in particular molecular oncology. The major reason was that the GTPases

Rac and CDC42 were found by Frank McCormick's group of Onyx Pharm during

1995-1996 to be essential for RAS-induced malignant transformation of normal

fibroblasts such as NIH/3T3 cells. RAS, the small GTPase of 21K daltons,

is mutated oncogenically in more than 30% of all human cancers. Most notably,

RAS is mutated in more than 90% of pancreatic cancers, and more than 50%

of colon cancers. Oncogenic RAS somehow activates both Rac and CDC42 to

cause these cancers. In 1997, Jeff Field's group at University of Pennsylvania

found that PAK1 is essential for RAS-induced malignant transformation of

a fibroblast. This discovery triggered many scientists including us to investigate

further the potential role of PAK1 in many other cancers and even several

other diseases.

In 1998, Jeff's group reported that PAK1 is essential for the growth of

NF1 tumor in mice. NF stands for neurofibromatosis, a group of genetic diseases often associated

with tumors in brain, along spine and on skin. There are two types of NF.

Type 1 (NF1) is caused by dysfunction of NF1 gene product, a RAS GAP of

2818 amino acids. (Loss-of-function) mutation of this tumor suppressor gene

causes the abnormal activation of RAS, which is very similar to oncogenic

mutation of RAS, and eventually leads to the abnormal activation of PAK1.

Type 2 (NF2) is caused by dysfunction of NF2 gene product called "Merlin"

which we recently found is an inhibitor of PAK1, another tumor suppressor.

Thus, dysfunction of "Merlin" also causes the abnormal activation of PAK1.

NF2 is associated with brain/spine tumors called Meningioma and Schwannoma.

In other words, RAS cancers such as pancreatic and colon cancers are closely

related to both NF1 and NF2 tumors at molecular levels, being caused by

the oncogenic PAK1. However, until recently no effective therapeutics was

available on the market for these cancer or NF patients.

Anti-PAK drugs

Thus, during last several years, we have identified or developed a series

of anti-PAK1 drugs from synthetic chemicals and natural products for the

therapy of these PAK1-dependent cancers/tumors. Among them, so far the antibiotic

(a ring peptide) called FK228 is the most potent. It was originally developed

by Fujisawa Pharm around 1994 for suppressing the growth of RAS cancer cells,

and then later found to be a specific inhibitor of HDAC (histone deacetylase)

which we found eventually blocks the oncogenic PAK1 pathways. FK228 is now

in clinical trials (phase 2) mainly for CTCL (cutaneous T-cell lymphoma).

However, in animal models, FK228 was found to suppress the growth of so

many other cancers such as breast, prostate, pancreatic cancers, NF tumors,

and glioma, which altogether represent more than 70% of all human cancers.

Furthermore, FK228 suppresses several other diseases such as asthma and

arthritis in mouse models. These findings strongly suggest that PAK1 is involved

in the majority of cancers, and even several non-tumor diseases. Using other

anti-PAK1 drugs, we and others confirmed that formidable blood cancers such

as MM (multiple myeloma), and Alzheimer diseases (AD), Parkinson's diseases

(PD), AIDS (HIV-infection), epilepsy, malaria and autism such as Fragile

X syndrome also require PAK1. These additional findings hint the potentially

huge market value of these anti-PAK1 drugs. However, among these synthetic

anti-PAK1 chemicals, so far only one drug is available on the market with

FDA approval. It was originally called "SAHA", but Merck brand-named "Zolinga"

in October of 2006 only for the treatment of CTCL. Like FK228, SAHA is

an HDAC inhibitor, but less potent than FK228.

Anti-PAK drugs in Nature

Since clinical trials of these anti-cancer/anti-PAK1 drugs usually would

take a decade or more to be completed for each drug to get ready for marketing,

none of these cancer or NF patients would get any immediate benefit from

these potent anti-PAK1 drugs such as FK228, CEP-1347, TAT-PAK18, OSU-03012,

and GL-2003/GL-2005 for the coming decade. Thus, a few years ago, responding

to the urgent cry from many cancer/NF patients or their families, we decided

to identify an effective anti-PAK1 product in the nature, that is among all

sorts of vegetables, fruits or healthcare food supplements available on the

market.

After try and error (and educated guess), we eventually found the first effective

natural anti-PAK1 product. It has been sold as a healthcare food supplement under

the brand name of "Bio 30" mainly in New Zealand (NZ). Interestingly, the million-

years wisdom of NZ honey bees has contributed to this recent finding of ours.

Bio 30 is produced by bee keepers outskirts of Auckland where Sir Edmond

Hillary (1919-2008) used to live. He was best known to reach first the summit

of Mt. Everest (8850 m high) with his SherpaTenzing Norgay in 1953, but

also known as a life-long bee keeper. It has been said for many decades

that no bee keeper suffers from any cancer. Sir Edmond indeed was never

caught by cancer. However, nobody knew why.

Two decades ago, however, a Jewish scientist at Columbia University found

the first clue to this mystery. Dr. Grunberger identified the major anti-cancer

ingredient in propolis extract. It was CAPE (caffeic acid phenethyl ester).

Honey bees collect CAPE mainly from young buds of poplar trees, making "honey

wax" (also called "propolis" first by Hippocrates) to seal the honeycombs,

protecting their larva from all sorts of pathogenic bacteria or viruses.

Because of its anti-infectious action, ancient Egyptian people used propolis

for healing wounds and preparing mummies. Interestingly, the CAPE content

of NZ propolis turns out to be the highest among propolis samples around

the world. Indeed around Auckland there are so many poplar trees.

CAPE down-regulates the GTPase Rac, and eventually inactivates PAK1. During

2006-2007 we found that Bio 30, CAPE-rich water-miscible extract of NZ propolis,

can suppress the growth of RAS cancers such as pancreatic cancers, NF tumors,

and breast cancers in mice most effectively. Thus, many patients, in particular

NF and pancreatic cancer patients, began to take Bio 30. Bio 30 costs only

a dollar for daily treatment, being among the least expensive anti-cancer

drugs, and is very safe. The only minor problem with Bio 30 is that 1-2

% of people turns out to be allergic to CAPE in this propolis extract, developing

an itchy rash on their skin.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18726924?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

For those who are allergic to CAPE, Brazilian green propolis extract (GPE)

would do the same job, suppressing the growth of NF tumors and RAS cancers,

and does not cause any allergy, although GPE is much more expensive than

Bio 30 on the market. The major anti-cancer ingredient in GPE is ARC (Artepillin

C), and we recently confirmed that ARC also selectively blocks the oncogenic

PAK1 pathway. This year a report said that red propolis extract (RPE) from

Brazil also suppresses the growth of PAK1-dependent pancreatic cancer cells,

suggesting that RPE also blocks PAK1 pathway, although RPE contains neither

CAPE nor ARC. In other words, honey bees wherever they live must have developed

a unique instinct (or biological mechanism) to detect that CAPE or ARC or

a third anti-cancer ingredient in RPE are anti-PAK1, through their million-years

experience.

An addiction for healthier and longer life

In a tiny nematode of just 1 mm long called C. elegans, we recently discovered

that PAK1 increases their heat-sensitivity and shortens their life span

by inactivating a tumor suppressor called Foxo. When this worm is treated

with anti-PAK1 drugs such as CAPE and ARC (or PAK1 gene is knocked out),

they become very heat-resistant (acquire thermo-resistance), lay far fewer

eggs and have a prolonged life span. Thus, it is likely that honey bees

also feel quite comfortable or even happy somehow when they take-in sugars

(glucose or fructose) or anti-PAK1 ingredients such as CAPE and ARC from

their favorite flowers or trees, and they have developed a sugar/anti-PAK1

addiction over centuries. Such an addiction would help honey bees collect

sugar for making "honey", and anti-PAK1 ingredients for making "propolis"

to feed and protect their larva in honeycombs.

Interestingly, we, human beings, also carry a similar Foxo gene(s) that

is responsible for suppressing tumors and prolonging life span. So if people

also develop such an anti-PAK1 drug addiction, they could survive the escalating

global warming and enjoy a cancer /disease-free long life. The optimum temperature

for normal (wild-type) nematodes is around 20oC, and they would die at 35oC

in a few hours. However, if PAK1 gene is deleted, they would live happily

even at 35oC. Recently the major anti-cancer ingredient in red grape called

resveratrol (or trans R3) can activate Foxo, leading to a longer life span,

by both inactivating PAK1 and activating another kinase called AMPK which

is responsible for the regulation of glucose up-take. Thus, the R3-rich

red wine/grape juice would be good not only for treating diabetes and obesity,

but also for leading a cancer-free healthier life.

In short, the historic discovery of mammalian PAK by Ed Manser's group opened

a new "natural" avenue/approach leading us to the much more improved quality

of life, over a decade detailed basic research by my own group and many

others.

2008年8月31日日曜日

2008年8月27日水曜日

制癌剤としての「サリドマイド」

http://www.asahi.com/health/news/TKY200808260329.html

厚生労働省は、主に妊婦向け「つわり薬」として、1958年から日本国内で販売された「サリドマイド」を、「多発性骨髄腫」(MM)などの血液がんの治療薬として承認するかどうかの本格的な検討に入った。深刻な薬害(特に「奇形児」の発生)のため、1962年にとうとう販売が中止されたが、癌患者らは早期承認を求めて議論が活発化しそうだ。

8月26日に始まる同省検討会に、承認申請している藤本製薬(大阪府松原市)や患者団体などが、処方できる医師や扱える病院、卸売業者を限定するとした「安全管理基準書案」を提出。同省は27日に薬事・食品衛生審議会の部会を開き、さらに検討を進める。

サリドマイドは近年、欧米で「多発性骨髄腫」など固形癌への効果が高いと認められ、日本でも医師の個人輸入が急増。未承認のまま使用されており、「日本骨髄腫患者の会」などは早期承認を求めている。

多発性骨髄腫(MM)とは

多発性骨髄腫(Multiple Myeloma、MM)は、血液癌の一種であり、骨髄で腫瘍性形質細胞が増殖し、その産物として異常グロブリンである M蛋白が血液中に出現する。治療法としては、MP療法(メルファランとプレドニゾロン)やCP療法(シクロホスファミドとプレドニゾロン)などの化学療法や、自家造血幹細胞移植などがあるが、治癒は一般的に困難であり予後は望ましくない。このため近年、欧米を中心に新規治療の開発がめざましく、サリドマイドやプロテアソーム阻害剤ボルテゾミブ(ベルケイド)が新しい治療法として注目されている。しかしながら、これらの治療法は飽く迄も対処療法に過ぎず、必ずしもMMの根治には至っていない。

MM細胞の癌化の根本的な (遺伝子レベルの) 原因についてはまだ不明な点が多々残っているが、少なくとも欧米では、MM患者の4ー5割にRAS遺伝子の変異が発見されている。今世紀初頭に入って、MM細胞の癌化のメカニズムが解明され始めるに伴い、MMのシグナル遮断療法への道が開けつつある。そのきっかけの1つは、2005年にオランダのユトレヒト大学医学センターのアンディー・ブロム研究室によって発見された興味深い現象である。(RAS癌の場合と同様) MM細胞の増殖がゲラニル化酵素(GTase)の阻害剤によって、抑制されることがまず判明した。この酵素によって、活性化されるG蛋白がいくつか知られているが、そのうちでG蛋白「RAC」がMM細胞の増殖に必須であることを、彼らは突き止めた。

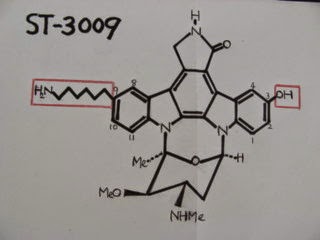

さらに2007年になって、PAKを直接阻害する合成化学物質「OSUー03012」がMM細胞の増殖を抑制することが、少なくとも培養系で、インディアナ大学医学部の骨髄移植センター所長、シェリフ・ファラク (豪州メルボルン大学医学部出身) のグループによって明らかにされた。言い換えれば、MM細胞の増殖には、RACとそのすぐ下流にあるPAKが必須であることになる。そういう観点から、今までに発表された研究論文を調べ直してみると、それを間接的に裏付けるいくつかの興味深い実験結果が浮かび上がってくる。まず、PAK遮断剤であるいくつかのHDAC阻害剤、例えばFK228、SAHA、クルクミンがMM細胞の増殖を培養系で抑制することが、2004年にハーバード大学医学部のダナ・ファーバー癌センターのケン・アンダーソンら によって、報告されている。もし、これらのPAK遮断剤や (後述する) ミツバチの英知「Bio 30」あるいは「赤ブドウ療法」(レスベラトロール)により、実際に動物実験でMM腫瘍の増殖が抑えられることが確認されれば、難病MMが根治される日も、そう遠くはないだろう。

サリドマイド: 半世紀前の悲劇を越えて

サリドマイドという合成化学物質が、1950年代に一万人近い奇形児をもたらした理由は、「薬効(薬理作用)もわからぬ」新しい物質を、まるで食品のごとく「毒性がない」という理由だけで、あるドイツの製薬会社が市販したからである。この毒性実験には、予期せぬ2つの大きな落し穴(墓穴)があった。その1つは、マウスやラットでは、代謝されにくいので、毒性が検出しにくい。もう1つは、(妊婦が服用して初めてわかったことだが)最大の毒性は「奇形を起こす」作用にあるが、当時の動物実験では、「妊娠した動物」を試験材料に使わなかったので、この毒性がみつからなかった。偶々「つわり」にどうやら効くらしいということがわかり、この症状に悩む妊婦たちが、この得体の知れぬ「薬」を飲む「人体実験」を自ら始めるや、世界的な悲劇が起こり始めた。こうして、1960年代初頭に、サリドマイドは「悪魔の薬」と呼ばれ、とうとう発売禁止になった。

さて、このサリドマイドといういわくつきの鎮静剤(いわゆる「つわり」の特効薬)が、なぜMMの治療薬として2006年以来、使われ始めたかを簡単に触れてみたい。妊娠婦がサリドマイドを服用すると奇形が発生する主因の1つは、胎児の血管新生を抑制するからであることがようやく判明したのは、1994年ごろだった。それでは、一体どんなメカニズムで、血管新生を抑制するのだろうか? この長年の疑問に対する解答を最近になって見つけたのは、ドイツのケルン大学病院のユルゲン・クノブロッホのグループ だった。その研究結果が2008年初頭に発表されて、あっと驚いたのは恐らく私のみではなかろう。実はこの薬剤は、胎児の発生に重要な役割を果たす「BMP」(骨形成因子)という蛋白を介して、PTENを安定化することによって、その分解を阻止するのである。その結果、すぐ下流にある (血管新生に必須な) PAKやAKTの機能が遮断される。

言いかえれば、使いようによっては(妊婦以外の患者を対象にして、適切に服用すれば)、サリドマイドはPAK遮断剤という「善玉」(あるいは「奇跡の薬」)にもなりうるのだ。それゆえに、MMなどの癌ばかりではなく、1960年代から難病「ハンセン病」や結核、さらにエイズなどの感染症の特効薬として、活躍してきたのである(詳しくは「神と悪魔の薬サリドマイド」を参照されたし)。

なお、サリドマイドは水に難溶性であるが、2004年ごろになって、米国の「セルジーン」社(1995年ごろ、サリドマイドを「エイズ」治療薬として初めて開発した製薬会社)が、水溶性で副作用の少ない(芳香環にアミノ基を導入した)サリドマイド誘導体「CCー4047」や「CCー5013」などを開発、MM患者などを対象に目下治験を進めているという明るいニュースが入って来つつある。さらに副作用に関して、重要な点を1つ付け加えれば、サリドマイドは妊娠したウサギから奇形児をもたらすが、「CCー5013」は奇形を全くもたらさない。従って、奇形の原因は、どうやら「血管新生抑制作用」のみではなさそうだ。言い換えれば、血管新生を抑制するPAK遮断剤は、(万が一、妊婦が服用しても)必ずしも奇形をもたらすわけではないことになる。

「つわり」とサリドマイド

さて、長年の「謎」がもう1つまだ解決されずに残っている。なぜ、サリドマイドは「つわり」(妊娠初期に起こる吐き気)に効いたのだろうか? 「つわり」の根本原因が何か、分子レベルでまだよくわかっていないようだが、はっきりしていることは、妊娠に伴うホルモンの変化、特に女性ホルモンの一種「エストロゲン」が急激に(妊娠前の100倍近く)上昇することが一因のようだ。このホルモンが上昇すると、PAKを活性化して、胎児の成長に必須な血管新生や細胞分裂を促進する。前述したが、サリドマイドは、間接的にPAKの活性化を抑制することによって、血管新生を抑える。従って、もし、妊娠後の「つわり」がエストロゲンによるPAKの異常活性化に起因するとすれば、サリドマイドは当然、「つわり」に効くはずである。もし、この仮説が正ければ、PAK遮断剤である「Bio 30」などのプロポリスや赤ブドウ・ジュース、あるいは「キムチ」や「ゴーヤ」なども「つわり」に効くはずである。。。

「つわり」症状を軽減する天然物として伝統的に良く知られているものに、生姜(ショウガ)とビタミンB6がある。ほとんど同程度に効果があるらしい。 なお食品の中で、ビタミンB6の含量が一番高いのは、何と「ニンニク」であることがわかった。従って、ニンニクと(詳しくは後述するが、PAK遮断剤「カプサイシン」を含む)チリ胡椒がたっぷり入っているキムチが、「つわり」を乗り越えるのに役立ったのいう話には、詳しいメカニズムはともかくとして、科学的にかなり説得力(裏付け)がありそうだ。

それでは、なぜビタミンB6は「つわり」を抑えることができるのだろうか?

「つわり」は欧米で「朝の病」と呼ばれるごとく、しばしば朝起きてまもなく起こる。その主因の1つは、空腹のため、糖(グルコース)レベルが低いためだといわれている。ビタミンB6はアミノ酸の合成にも必須であるが、グリコーゲンを分解して、グルコースを生産する反応を促進する。従って、ビタミンB6によって糖レベルが高まることによって、「つわり」が軽減されるとも解釈できる。さらに2003年になって、広島大学の加藤範久教授の研究室により、ビタミンB6(PLP)が血管新生の抑制により、癌の増殖を抑えることも明らかにされた。

さて、生姜はどうして「つわり」に有効なのだろうか? 手ががりがやっと最近出てきた。2007年に米国ミシガン大学医学部婦人科のレベッカ・劉 のグループによって、生姜、特にその成分である「6ージンジャロール」が血管新生を抑え、例えば子宮癌の増殖を抑えることが見つけられた。従って、恐らくPAK遮断作用をもっているのだろう。生姜湯やキムチを毎朝(あるいは毎晩)食べれば、「つわり」のみならず癌を予防、あるいは癌を治すことも可能だろう。

以上の傍証から、サリドマイドの薬理作用(PAK遮断、血管新生抑制) と抗「つわり」作用、抗癌作用が分子レベルで、どうやら密接な関係をもっていることが強く示唆されている。もう一度強調するが、血管新生の抑制は必ずしも奇形をもたらしすわけではない。なぜなら、キムチや生姜を常食している母親たちが「奇形児」を産んだという話など一度も聞いたことがないからだ。もし、そんな馬鹿化たことが起こるならば、朝鮮半島は奇形児ばかりになっているだろう。

韓国在住のあるネット欄に、こんな質問応答があった:

質問: 韓国の女性は、妊娠中でもキムチを食べますか?

答え: 妻は韓国人ですが、妊娠中でもキムチを普通に食べていました。

というわけで、400年以上の伝統があるキムチで奇形児が誕生する恐れはなさそうだ。恐らく、生姜でも同様だろう(少なくとも、治験では副作用はなかった!)。

フィッシャー・ラスムッセンらの妊娠悪阻に対する生姜処理(1990年)

デンマークのコペンハーゲン大学病院で、生姜のつわりの吐き気に対する調査を二重盲検 (被験者を二つのグループに分け、一方には本物をもう一方には偽薬を与えて検査するもの)によって行った。約1gの乾燥ショウガを2~4回に分けたものを妊娠悪阻(つわり)で入院している人に飲ませた。4日間与えた結果、27人のうちの19人が吐き気の軽減を感じた。

タイ国チェンマイ大学のTeraporn Vutyavanich博士ら

吐き気を報告する67人のうち32人に、1日4回250mgの生姜のカプセルを4日間与えた。残りは偽薬を与えた。大部分はその前の日嘔吐している。4日後に、生姜をとったグループは30%だけが嘔吐した。偽薬グループは66%だった。ショウガを与えられた女性の88パーセントは、自分達の徴候が改善するとコメントした。その一方で偽薬を与えられた人達の29パーセントだけが改良を報告した。比較して、ショウガをとる女性に吐き気の軽減が見られることがわかった。副作用は(女性にもその胎児のにも)観察されなかった。

上の論文で使われている1日乾燥ショウガ1gというのは、新鮮な生姜小さじ一杯分にあたり、日常で家庭で使われている量と余り変わらない。この量ならおおよそ安全であろう。ショウガは、FDA(アメリカ食品・医薬品局)の一般に安全と認められているリストに載っており、副作用もめったに引き起こさない。

続く

厚生労働省は、主に妊婦向け「つわり薬」として、1958年から日本国内で販売された「サリドマイド」を、「多発性骨髄腫」(MM)などの血液がんの治療薬として承認するかどうかの本格的な検討に入った。深刻な薬害(特に「奇形児」の発生)のため、1962年にとうとう販売が中止されたが、癌患者らは早期承認を求めて議論が活発化しそうだ。

8月26日に始まる同省検討会に、承認申請している藤本製薬(大阪府松原市)や患者団体などが、処方できる医師や扱える病院、卸売業者を限定するとした「安全管理基準書案」を提出。同省は27日に薬事・食品衛生審議会の部会を開き、さらに検討を進める。

サリドマイドは近年、欧米で「多発性骨髄腫」など固形癌への効果が高いと認められ、日本でも医師の個人輸入が急増。未承認のまま使用されており、「日本骨髄腫患者の会」などは早期承認を求めている。

多発性骨髄腫(MM)とは

多発性骨髄腫(Multiple Myeloma、MM)は、血液癌の一種であり、骨髄で腫瘍性形質細胞が増殖し、その産物として異常グロブリンである M蛋白が血液中に出現する。治療法としては、MP療法(メルファランとプレドニゾロン)やCP療法(シクロホスファミドとプレドニゾロン)などの化学療法や、自家造血幹細胞移植などがあるが、治癒は一般的に困難であり予後は望ましくない。このため近年、欧米を中心に新規治療の開発がめざましく、サリドマイドやプロテアソーム阻害剤ボルテゾミブ(ベルケイド)が新しい治療法として注目されている。しかしながら、これらの治療法は飽く迄も対処療法に過ぎず、必ずしもMMの根治には至っていない。

MM細胞の癌化の根本的な (遺伝子レベルの) 原因についてはまだ不明な点が多々残っているが、少なくとも欧米では、MM患者の4ー5割にRAS遺伝子の変異が発見されている。今世紀初頭に入って、MM細胞の癌化のメカニズムが解明され始めるに伴い、MMのシグナル遮断療法への道が開けつつある。そのきっかけの1つは、2005年にオランダのユトレヒト大学医学センターのアンディー・ブロム研究室によって発見された興味深い現象である。(RAS癌の場合と同様) MM細胞の増殖がゲラニル化酵素(GTase)の阻害剤によって、抑制されることがまず判明した。この酵素によって、活性化されるG蛋白がいくつか知られているが、そのうちでG蛋白「RAC」がMM細胞の増殖に必須であることを、彼らは突き止めた。

さらに2007年になって、PAKを直接阻害する合成化学物質「OSUー03012」がMM細胞の増殖を抑制することが、少なくとも培養系で、インディアナ大学医学部の骨髄移植センター所長、シェリフ・ファラク (豪州メルボルン大学医学部出身) のグループによって明らかにされた。言い換えれば、MM細胞の増殖には、RACとそのすぐ下流にあるPAKが必須であることになる。そういう観点から、今までに発表された研究論文を調べ直してみると、それを間接的に裏付けるいくつかの興味深い実験結果が浮かび上がってくる。まず、PAK遮断剤であるいくつかのHDAC阻害剤、例えばFK228、SAHA、クルクミンがMM細胞の増殖を培養系で抑制することが、2004年にハーバード大学医学部のダナ・ファーバー癌センターのケン・アンダーソンら によって、報告されている。もし、これらのPAK遮断剤や (後述する) ミツバチの英知「Bio 30」あるいは「赤ブドウ療法」(レスベラトロール)により、実際に動物実験でMM腫瘍の増殖が抑えられることが確認されれば、難病MMが根治される日も、そう遠くはないだろう。

サリドマイド: 半世紀前の悲劇を越えて

サリドマイドという合成化学物質が、1950年代に一万人近い奇形児をもたらした理由は、「薬効(薬理作用)もわからぬ」新しい物質を、まるで食品のごとく「毒性がない」という理由だけで、あるドイツの製薬会社が市販したからである。この毒性実験には、予期せぬ2つの大きな落し穴(墓穴)があった。その1つは、マウスやラットでは、代謝されにくいので、毒性が検出しにくい。もう1つは、(妊婦が服用して初めてわかったことだが)最大の毒性は「奇形を起こす」作用にあるが、当時の動物実験では、「妊娠した動物」を試験材料に使わなかったので、この毒性がみつからなかった。偶々「つわり」にどうやら効くらしいということがわかり、この症状に悩む妊婦たちが、この得体の知れぬ「薬」を飲む「人体実験」を自ら始めるや、世界的な悲劇が起こり始めた。こうして、1960年代初頭に、サリドマイドは「悪魔の薬」と呼ばれ、とうとう発売禁止になった。

さて、このサリドマイドといういわくつきの鎮静剤(いわゆる「つわり」の特効薬)が、なぜMMの治療薬として2006年以来、使われ始めたかを簡単に触れてみたい。妊娠婦がサリドマイドを服用すると奇形が発生する主因の1つは、胎児の血管新生を抑制するからであることがようやく判明したのは、1994年ごろだった。それでは、一体どんなメカニズムで、血管新生を抑制するのだろうか? この長年の疑問に対する解答を最近になって見つけたのは、ドイツのケルン大学病院のユルゲン・クノブロッホのグループ だった。その研究結果が2008年初頭に発表されて、あっと驚いたのは恐らく私のみではなかろう。実はこの薬剤は、胎児の発生に重要な役割を果たす「BMP」(骨形成因子)という蛋白を介して、PTENを安定化することによって、その分解を阻止するのである。その結果、すぐ下流にある (血管新生に必須な) PAKやAKTの機能が遮断される。

言いかえれば、使いようによっては(妊婦以外の患者を対象にして、適切に服用すれば)、サリドマイドはPAK遮断剤という「善玉」(あるいは「奇跡の薬」)にもなりうるのだ。それゆえに、MMなどの癌ばかりではなく、1960年代から難病「ハンセン病」や結核、さらにエイズなどの感染症の特効薬として、活躍してきたのである(詳しくは「神と悪魔の薬サリドマイド」を参照されたし)。

なお、サリドマイドは水に難溶性であるが、2004年ごろになって、米国の「セルジーン」社(1995年ごろ、サリドマイドを「エイズ」治療薬として初めて開発した製薬会社)が、水溶性で副作用の少ない(芳香環にアミノ基を導入した)サリドマイド誘導体「CCー4047」や「CCー5013」などを開発、MM患者などを対象に目下治験を進めているという明るいニュースが入って来つつある。さらに副作用に関して、重要な点を1つ付け加えれば、サリドマイドは妊娠したウサギから奇形児をもたらすが、「CCー5013」は奇形を全くもたらさない。従って、奇形の原因は、どうやら「血管新生抑制作用」のみではなさそうだ。言い換えれば、血管新生を抑制するPAK遮断剤は、(万が一、妊婦が服用しても)必ずしも奇形をもたらすわけではないことになる。

「つわり」とサリドマイド

さて、長年の「謎」がもう1つまだ解決されずに残っている。なぜ、サリドマイドは「つわり」(妊娠初期に起こる吐き気)に効いたのだろうか? 「つわり」の根本原因が何か、分子レベルでまだよくわかっていないようだが、はっきりしていることは、妊娠に伴うホルモンの変化、特に女性ホルモンの一種「エストロゲン」が急激に(妊娠前の100倍近く)上昇することが一因のようだ。このホルモンが上昇すると、PAKを活性化して、胎児の成長に必須な血管新生や細胞分裂を促進する。前述したが、サリドマイドは、間接的にPAKの活性化を抑制することによって、血管新生を抑える。従って、もし、妊娠後の「つわり」がエストロゲンによるPAKの異常活性化に起因するとすれば、サリドマイドは当然、「つわり」に効くはずである。もし、この仮説が正ければ、PAK遮断剤である「Bio 30」などのプロポリスや赤ブドウ・ジュース、あるいは「キムチ」や「ゴーヤ」なども「つわり」に効くはずである。。。

「つわり」症状を軽減する天然物として伝統的に良く知られているものに、生姜(ショウガ)とビタミンB6がある。ほとんど同程度に効果があるらしい。 なお食品の中で、ビタミンB6の含量が一番高いのは、何と「ニンニク」であることがわかった。従って、ニンニクと(詳しくは後述するが、PAK遮断剤「カプサイシン」を含む)チリ胡椒がたっぷり入っているキムチが、「つわり」を乗り越えるのに役立ったのいう話には、詳しいメカニズムはともかくとして、科学的にかなり説得力(裏付け)がありそうだ。

それでは、なぜビタミンB6は「つわり」を抑えることができるのだろうか?

「つわり」は欧米で「朝の病」と呼ばれるごとく、しばしば朝起きてまもなく起こる。その主因の1つは、空腹のため、糖(グルコース)レベルが低いためだといわれている。ビタミンB6はアミノ酸の合成にも必須であるが、グリコーゲンを分解して、グルコースを生産する反応を促進する。従って、ビタミンB6によって糖レベルが高まることによって、「つわり」が軽減されるとも解釈できる。さらに2003年になって、広島大学の加藤範久教授の研究室により、ビタミンB6(PLP)が血管新生の抑制により、癌の増殖を抑えることも明らかにされた。

さて、生姜はどうして「つわり」に有効なのだろうか? 手ががりがやっと最近出てきた。2007年に米国ミシガン大学医学部婦人科のレベッカ・劉 のグループによって、生姜、特にその成分である「6ージンジャロール」が血管新生を抑え、例えば子宮癌の増殖を抑えることが見つけられた。従って、恐らくPAK遮断作用をもっているのだろう。生姜湯やキムチを毎朝(あるいは毎晩)食べれば、「つわり」のみならず癌を予防、あるいは癌を治すことも可能だろう。

以上の傍証から、サリドマイドの薬理作用(PAK遮断、血管新生抑制) と抗「つわり」作用、抗癌作用が分子レベルで、どうやら密接な関係をもっていることが強く示唆されている。もう一度強調するが、血管新生の抑制は必ずしも奇形をもたらしすわけではない。なぜなら、キムチや生姜を常食している母親たちが「奇形児」を産んだという話など一度も聞いたことがないからだ。もし、そんな馬鹿化たことが起こるならば、朝鮮半島は奇形児ばかりになっているだろう。

韓国在住のあるネット欄に、こんな質問応答があった:

質問: 韓国の女性は、妊娠中でもキムチを食べますか?

答え: 妻は韓国人ですが、妊娠中でもキムチを普通に食べていました。

というわけで、400年以上の伝統があるキムチで奇形児が誕生する恐れはなさそうだ。恐らく、生姜でも同様だろう(少なくとも、治験では副作用はなかった!)。

フィッシャー・ラスムッセンらの妊娠悪阻に対する生姜処理(1990年)

デンマークのコペンハーゲン大学病院で、生姜のつわりの吐き気に対する調査を二重盲検 (被験者を二つのグループに分け、一方には本物をもう一方には偽薬を与えて検査するもの)によって行った。約1gの乾燥ショウガを2~4回に分けたものを妊娠悪阻(つわり)で入院している人に飲ませた。4日間与えた結果、27人のうちの19人が吐き気の軽減を感じた。

タイ国チェンマイ大学のTeraporn Vutyavanich博士ら

吐き気を報告する67人のうち32人に、1日4回250mgの生姜のカプセルを4日間与えた。残りは偽薬を与えた。大部分はその前の日嘔吐している。4日後に、生姜をとったグループは30%だけが嘔吐した。偽薬グループは66%だった。ショウガを与えられた女性の88パーセントは、自分達の徴候が改善するとコメントした。その一方で偽薬を与えられた人達の29パーセントだけが改良を報告した。比較して、ショウガをとる女性に吐き気の軽減が見られることがわかった。副作用は(女性にもその胎児のにも)観察されなかった。

上の論文で使われている1日乾燥ショウガ1gというのは、新鮮な生姜小さじ一杯分にあたり、日常で家庭で使われている量と余り変わらない。この量ならおおよそ安全であろう。ショウガは、FDA(アメリカ食品・医薬品局)の一般に安全と認められているリストに載っており、副作用もめったに引き起こさない。

続く

2008年8月26日火曜日

ベン・ヒルズ著「雅子妃:皇室の女囚(とりこ)」(原題の直訳)を読んで

1993年に、外交官であった大和田雅子が自分のキャリアを捨てて、とうとう皇太子(徳仁、浩宮)の妃(妻)になることを渋々引き受けてから既に15年の歳月が過ぎ、大方の予想通リ、雅子妃は宮内庁や皇室からの締め付けに苦しみ(「子供を産む」以外に、自分本来の才能を発揮したいという願望が通らず)、かなり重症の精神的障害に落ち入って、皇太子妃としての(儀式/形式的な)公務をも全うできない状況にある。豪州のジャーナリスト(ベン・ヒルズ)は2006年に、その経過(皇室の悲劇)を英文の本として出版し、その邦訳を当初、講談社から出版する予定だったが、(それを妨害せんとする)宮内庁と外務省からの圧力に出版社がとうとう屈したため、別の出版社から遅れて出版されたという噂を聞いている。私は海外に35年以上暮らし、特に豪州には20年以上永住しているから、当然のことながら、原書のまま読み、話題になった邦訳には目を通していないから、邦訳の一体どこが問題なのか全然知らない。原書自身の内容に関する限り、それをそのまま邦訳して、重大な問題になるような(日本読者一般の「ひんしゅく」を買うような)箇所など特に見当たらなかった。

強いて言えば、英国出身の著者がかもし出す豪州スタイルの表現が、必ずしも日本人(特に宮内庁や外務省のお偉方)向きでないかもしれない。例えば、原書にはこんなくだりがある。雅子が皇太子からの執拗な求婚を一旦退けて、英国に留学する直前の送別会で、彼女が友人に冗談を言う場面がある。彼女の母親から、こう注意されたという。You have to tighten your loin-cloth (ふんどしを締め直して、ちゃんと勉強しなさいよ)。雅子はその冗談をこう結んだ。Unfortunately, I didn't have one, but I bought one to take to Britain (あいにく、私はふんどしをしていなかったので、英国行きに新調したわ)。 彼女はハーバード大学 (経済学部) 卒のエリート外交官で、外務省から特別派遺されて、英国のオックスフォード大学で国際関係論に関する修士号を取る予定だった。しかしながら、周囲からの期待に反して、雅子は (修士) 論文提出になぜか失敗した。ふんどし(腰巻)の締めが十分でなかったのかもしれない。。。

2年間の英国留学生活を終え、1990年の夏、独身のまま日本に帰国して、彼女はまた東京霞が関の外務省勤務に戻った。ところが1992年の夏になって、意外にも皇太子から再び声がかかった。そのしつこい求婚に、彼女の腰巻がとうとうゆるんでしまったのか、その年末、雅子はとうとう陥落してしまった(求婚を渋々受諾した)。こうして、皇室における雅子の痛ましい悲劇が始まった。母親の忠告をしっかり噛み締めていたら、こんな悲劇は恐らく起こらなかっただろう。。。

あるいは皇太子の約束がちゃんと守られていたら、雅子は美智子妃(現在の皇后)の「二の舞」をせずにすんだかもしれない。「私は、雅子を一生守り続けます」という皇太子の甘い約束は、彼自身の力不足か、因習的(右翼的)な宮内庁の力が強大過ぎたのか、実質的に「反古」になった。この本の著者は、再発した皇室の悲劇を、「出口なき悲劇」と呼んでいる。現状維持のままでは、確かにそうかもしれない。しかしながら、皇太子に(例えば、「明治天皇」のごとき)英知と勇気があれば、この悲劇に終止符を打つことはできるのだ。140年ぶりの「維新」を起こすのだ。この維新は、あの薩摩や長州の浪人たちを必要としない。「皇太子」独りでできる! もし、海外からのバックアップが必要ならば、この維新を喜んで支えようとする同志(浪士)は、豪州のシドニーやメルボルンに永住する我々を含めて世界中に無数いる。。。

彼が皇太子の職(地位)を断念して、敢えて皇室から独立して、愛する妻(雅子)と娘(愛子)と共に、「民間人」として人生を再出発することである。皇太子にも「基本的人権」というものがある。それを自分の家族のために、夫として父親として主張、貫徹する義務と権利がある。「水の研究」よりもずっと重要な問題だ。水や川の研究など誰にでもできる。しかしながら、「雅子」に関する個人的な家庭問題は、夫である彼の決断でしか解決できない。その点を、この機会に、私は皇太子に喚起したい。だいたい、因習的な(世襲制の)「天皇制」というのは、基本的人権の侵害である。人間には生まれながらにして、職業を選択できる自由がある。皇太子や天皇という「象徴」業に就くか否かを、押しつけではなく、本人に選択できる自由があってしかるべきである。それができぬならば、(マッカーサー司令官が「日本占領」のためにでっち上げた)戦後のいわゆる民主的な「天皇」とは、我々国民/庶民の一体何を象徴しているのか、さっぱりわからない。

実質のない儀式に明け暮れる「象徴」業は、やりたい奴(例えば、皇太子の弟)にやらせておけば(譲れば)よい! それがダメなら、新たに「象徴」を公募して、7ー8年という期限つきで、然るべき人格と才能の持ち主を採用すべきだ。ドイツや北欧やアイルランドなどの欧米諸国では、国民による直接投票で「象徴」(儀礼的な大統領)が、実権のある首相とは別箇に、定期的に選出されている。時代によって「ニーズ」がどんどん変遷するにもかかわらず、2600年間(?)も使い古し、苔までうっそうと生えた同一家(華)族にずっと任せておくのは、「時代錯誤」にもほどがある! 21世紀を迎えた日本をさらに飛躍、発展させるためには、時代のニーズ(や庶民の目線)に合った色やスタイルの新鮮なふんどしや腰巻で、我が国の急所を締め直さねばならない、と私は思う。豪州慣れした素朴な表現はやや露骨過ぎて、四角ばって体裁ばかり気にする宮内庁や外務省のお偉方には違和感をもたらすかもしれないが、一般庶民たちには、その言わんとする「本意」が容易につかめると、私は確信して止まない。

強いて言えば、英国出身の著者がかもし出す豪州スタイルの表現が、必ずしも日本人(特に宮内庁や外務省のお偉方)向きでないかもしれない。例えば、原書にはこんなくだりがある。雅子が皇太子からの執拗な求婚を一旦退けて、英国に留学する直前の送別会で、彼女が友人に冗談を言う場面がある。彼女の母親から、こう注意されたという。You have to tighten your loin-cloth (ふんどしを締め直して、ちゃんと勉強しなさいよ)。雅子はその冗談をこう結んだ。Unfortunately, I didn't have one, but I bought one to take to Britain (あいにく、私はふんどしをしていなかったので、英国行きに新調したわ)。 彼女はハーバード大学 (経済学部) 卒のエリート外交官で、外務省から特別派遺されて、英国のオックスフォード大学で国際関係論に関する修士号を取る予定だった。しかしながら、周囲からの期待に反して、雅子は (修士) 論文提出になぜか失敗した。ふんどし(腰巻)の締めが十分でなかったのかもしれない。。。

2年間の英国留学生活を終え、1990年の夏、独身のまま日本に帰国して、彼女はまた東京霞が関の外務省勤務に戻った。ところが1992年の夏になって、意外にも皇太子から再び声がかかった。そのしつこい求婚に、彼女の腰巻がとうとうゆるんでしまったのか、その年末、雅子はとうとう陥落してしまった(求婚を渋々受諾した)。こうして、皇室における雅子の痛ましい悲劇が始まった。母親の忠告をしっかり噛み締めていたら、こんな悲劇は恐らく起こらなかっただろう。。。

あるいは皇太子の約束がちゃんと守られていたら、雅子は美智子妃(現在の皇后)の「二の舞」をせずにすんだかもしれない。「私は、雅子を一生守り続けます」という皇太子の甘い約束は、彼自身の力不足か、因習的(右翼的)な宮内庁の力が強大過ぎたのか、実質的に「反古」になった。この本の著者は、再発した皇室の悲劇を、「出口なき悲劇」と呼んでいる。現状維持のままでは、確かにそうかもしれない。しかしながら、皇太子に(例えば、「明治天皇」のごとき)英知と勇気があれば、この悲劇に終止符を打つことはできるのだ。140年ぶりの「維新」を起こすのだ。この維新は、あの薩摩や長州の浪人たちを必要としない。「皇太子」独りでできる! もし、海外からのバックアップが必要ならば、この維新を喜んで支えようとする同志(浪士)は、豪州のシドニーやメルボルンに永住する我々を含めて世界中に無数いる。。。

彼が皇太子の職(地位)を断念して、敢えて皇室から独立して、愛する妻(雅子)と娘(愛子)と共に、「民間人」として人生を再出発することである。皇太子にも「基本的人権」というものがある。それを自分の家族のために、夫として父親として主張、貫徹する義務と権利がある。「水の研究」よりもずっと重要な問題だ。水や川の研究など誰にでもできる。しかしながら、「雅子」に関する個人的な家庭問題は、夫である彼の決断でしか解決できない。その点を、この機会に、私は皇太子に喚起したい。だいたい、因習的な(世襲制の)「天皇制」というのは、基本的人権の侵害である。人間には生まれながらにして、職業を選択できる自由がある。皇太子や天皇という「象徴」業に就くか否かを、押しつけではなく、本人に選択できる自由があってしかるべきである。それができぬならば、(マッカーサー司令官が「日本占領」のためにでっち上げた)戦後のいわゆる民主的な「天皇」とは、我々国民/庶民の一体何を象徴しているのか、さっぱりわからない。

実質のない儀式に明け暮れる「象徴」業は、やりたい奴(例えば、皇太子の弟)にやらせておけば(譲れば)よい! それがダメなら、新たに「象徴」を公募して、7ー8年という期限つきで、然るべき人格と才能の持ち主を採用すべきだ。ドイツや北欧やアイルランドなどの欧米諸国では、国民による直接投票で「象徴」(儀礼的な大統領)が、実権のある首相とは別箇に、定期的に選出されている。時代によって「ニーズ」がどんどん変遷するにもかかわらず、2600年間(?)も使い古し、苔までうっそうと生えた同一家(華)族にずっと任せておくのは、「時代錯誤」にもほどがある! 21世紀を迎えた日本をさらに飛躍、発展させるためには、時代のニーズ(や庶民の目線)に合った色やスタイルの新鮮なふんどしや腰巻で、我が国の急所を締め直さねばならない、と私は思う。豪州慣れした素朴な表現はやや露骨過ぎて、四角ばって体裁ばかり気にする宮内庁や外務省のお偉方には違和感をもたらすかもしれないが、一般庶民たちには、その言わんとする「本意」が容易につかめると、私は確信して止まない。

2008年8月24日日曜日

原爆を作ったトップ女性科学者2名

(Joan Hinton & Leona Marshall)

の戦後

http://mainichi.jp/select/today/news/20080806k0000m040146000c.html

太平洋戦争の末期、日本が降服寸前になった1945年の真夏、8月6日と9日

に、広島と長崎にそれぞれ、敵国米国の大統領トルーマンの命令に従い、原爆が

投下され、30万以上の市民が瞬時に昇天した。この史上初の原爆を製造した米

英の科学者、エンジニア、米国軍人からなる膨大なチーム、いわゆる「マンハッ

タン計画」チームの中には、12万人以上の男性に混じって、数百人の女性も参

加していたことが、最近次第に明るみに出つつある。その女性の中に、二人の若

いトップ物理学者がいた。レオナ・マーシャル(1919年生まれ)とジョアン・

ヒントン(1921年生まれ)のエリート物理学者の卵である。2人とも、ノー

ベル物理学賞を1938年にもらった直後、米国に亡命したイタリア人、エンリ

コ・フェルミの弟子(院生)だった。フェルミは中性子の発見者で、「マンハッ

タン計画」」の第一段階、(中性子をウラニウムに照射することによって生じる)

核分裂反応に基づく史上初の原子炉の開発をシカゴ大学で指揮した。レオナもジョ

アンもこの極秘チームの正規メンバー(約100 名)として「白いバッジ」を

胸につけて参加できたわずか2人の女性科学者だった。このバッジ保持者には、

この原子炉および原爆開発に必要なあらゆる機密に接することが許可されていた。

1942年12月にとうとう原子炉の開発に成功したのち、チームは2種類の原

爆の開発、さらに製造に取り掛かかった。1つは(広島に投下された)ウラニウ

ム弾、もう1つは(長崎に投下された)プルトニウム弾である。レオナはプルト

ニウム弾の開発のため、ワシントン州の核研究所に派遺された。ジョアンはウラ

ニウム弾の開発のため、ニューメキシコ州ロスアラモスの砂漠に建設された原爆

研究所に派遺された。1945年7月16日に、最初の原爆(ウラニウム弾)の

実験がその砂漠の奥で極秘に行なわれ、ロバート・オッペンハイマー所長(いわ

ゆる「原爆の父」)以下、ジョアンを含めて限られた職員たちや軍幹部がその歴

史的な実験に立ち会った。実験は無事成功した。実験成功の報が直ちに、暗号で、

(既に無条件降服した)敗戦国ドイツのポツダム(首都ベルリンの郊外)で戦後

処理に関する重要な会談をしていたトルーマン大統領に伝えられた。彼はソ連の

スターリン首相と英国のチャーチル首相と共に、「まだ降服していない最後の敵

である日本を、どう料理するか」相談していた。核実験成功の報を聞いたトルー

マンは秘かにニタリとした。

トルーマンは戦争末期までフランクリン・ルーズベルト大統領(FDR)の副大

統領だったが、ドイツ降服直前の1945年4月12日にFDRが急死したので、

急きょトルー マンが棚ぼた式に大統領に就任した。これが史上最大の悲劇を呼ぶ

ことになった。 ソ連のスターリンに軽く新参者扱いされたトルーマンは、男を上

げるために、原 爆を瀕死の日本に落として、その破壊力を見せしめ、スターリン

の東欧(および極東)への進出を牽制しようと図った。 そこで、日本の降服を意

図的に遅らそうと画策した(降参した敵に、原爆は落すわけにはいかないからだ!)。

ポツダム宣言で、日本政府に、降服の条件として「天皇制廃止」を要求した。日

本がその条件を飲めないことを承知の上で。案の上、愚かな日本政府は、そのポ

ツダム宣言を拒否し、降服を遅らした。そのおかげで、その後2週間以内に、

「マンハッタン計画」チームは昼夜をかけて、広島用と長崎用の2種類の(実戦

用)原爆を緊急に準備することができた。トルーマンは、スターリンがFDRと

の密約通り、8月7日頃(ドイツ降服から3か月後)に、日ソ不可侵同盟を破棄

し、日本に宣戦布告し満州にを占領することを周知していた。従って、最初の原

爆投下日はそれ以前(遅くとも8月6日)である必要があった。というのは、日

本側、特に満州を占領していた関東軍が最も恐れていたのは、無敵のソ連軍の参

戦だったからだ。ソ連が参戦したら、日本の降服は歴然としていたからだ。その

以前に米国は原爆を使用しなければならなかった。

さて、米国政府の「マンハッタン計画」の元来の最大目標は、欧州で戦争を始め

たヒットラーのナチスドイツが原爆を開発し、英米などの連合国に対して使用す

る前に、米国で原爆を急いで開発して、ドイツを牽制/威嚇することにあった。

しかしながら、実際にはドイツの原爆開発は失敗に終わり、米国が原爆を開発す

る前に、(1945年5月初めに)とうとう降服してしまった。従って、ドイツ

降服あるいは米国による最初の原爆実験が成功した7月16日時点で、計画を中

止するのが本来の筋だった。少なくとも米国政府のFDRに、アインシュタインと共に、マ

ンハッタン計画を提案したハンガリー出身のユダヤ系原子物理学者レオ・シラー

ドは、そう考えた。そこで、トルーマン宛てに、日本への原爆投下をせぬよう訴

えて、シラードが嘆願書を草稿した 。彼と共にシカゴ大学で研究していた同僚で

良心的な70名の科学者(数名の女性を含めて)から署名を得たが、その嘆願書

はトルーマンや軍部によって全く無視され た。こうして、ヒロシマ・ナガサキに

「生き地獄」が発生した。

この嘆願書に、シラードの同僚だったレオナは署名しなかった。「日本に原爆を

使用することが、日本の降服を早め、米軍将兵の犠牲を最小限に抑えることがで

きる」という米国政府の宣伝に(生涯)洗脳されていたからだ。ジョアンも嘆願

書には署名できなかった。原爆製造の本拠地ロスアラモスには、嘆願書の回覧が

所長オッペンハイマーの手によって阻止されたからだ。だから、ジョアンは嘆願

書の存在を、原爆投下後に初めて知った。そして、米国政府(トルーマン)に対

して、シラードらと共に、広島や長崎への理不尽な原爆使用に強く抗議した。

さて、この2人のエリート女性科学者は、戦後どんなキャリアを歩んだだろうか?

ジョアン・ヒントン

自分たちの手で製造したあの2発の原爆が広島と長崎の人々(殆んど大部分は、

多数の罪なき子供たちを含めた非戦闘員の老若男女)を無差別的に大量殺りくし

たという世界中を驚愕させたニュースは、ジョアン自身の魂を強烈に打ちのめし

た。長い苦悩の末、ジョアンはロスアラモスのあの「悪魔の研究所」をまず立ち

去り、進歩的な両親(セバスチャンとカルメリータ)や兄ウイリアム(愛称ビル)

の住むシカゴにある実家に戻り、自分が今後とるべき道について相談した。ビル

はハーバード大学やコーネル大学で農業技術を学んだ。そして、1937年に日

本で、しばらく新聞記者に従事したのち、日中戦争勃発直後、中国大陸に渡り、

毛沢東指導下の共産党による解放区で、農村の土地改革運動に参加し、その見聞

を綴って「翻身」という本を1966年に出版した。その解放区には、ビルの親

友でアメリカ人のシドニー・シャピロやアーウイン・エングスト(酪農専門家で、

将来ジョアンの夫になるべき人物、1918ー2003)などが働いていた。そ

こで、ジョアンは少女時代からの夢の全てだった科学や物理学ばかりではなく、

愛する母国アメリカともきっぱり縁を切り、戦後まもない1948年に、単身で

中国大陸の上海に渡ってしまった。解放区で中国の貧農たちを助ける仕事を始め

るためだった。

しかしながら、当時、大陸はまだ内戦の最中だった。(米国がバックアップする)

将介石の牛耳る保守的な国民党勢力と (ソ連が後押しする) 毛沢東を指導者とす

る共産党(人民解放軍)との間で、戦前から続く長い戦いが中国全土で展開して

いた。ジョアンはシャピロの助けで、上海から (突然米国内から消息を絶った

「幻の原子物理学者」ジョアンを追跡する)米国のFBIの手が届かない 延安、

さらに (中ソ国境に近い) 内モンゴールの奥地に移住し、エングストと一緒に酪

農を始め、農機具を作ったり、家畜の飼育法の改良に尽くした。その後、ジョア

ン(中国名、寒春)は同僚のエングスト(中国名、陽早)と結婚し、3人の子供

(息子のフレッドとビル、娘のカレン)を産む。そして、子供たちがチーンエイ

ジャーになった頃、北京郊外にある北京農工機械農事試験所に転勤した。200

3年に夫アーウインが85歳で他界したが、ジョアンは現在(2008年)でも、

その北京にある試験所で酪農を続けながら、独りで簡素な生活を営んでいる。

戦後数年間、米国から姿を消して「消息不明の物理学者」となっていたジョアン

は、1951年(朝鮮戦争の勃発直後)に突然、内モンゴール奥地から、全米科

学者連盟宛てに、原水爆の撤廃や反戦を訴える手紙を送り、FBI当局を仰天さ

せた。翌年には、ジョアンは北京で開催された世界平和会議に出席し、原爆製造

に関与した科学者の一員として「日本代表団への声明文」を発表した(彼女は、

なんと長男フレッドを、この会議開催中に出産)。その中で、あの恐ろしい大量

殺りく兵器の製造に手を染めた事実を深く恥じていることを表明すると共に、こ

んな忌まわしいことが再発せぬよう、原水爆や細菌兵器の開発に従事している世

界中の科学者たちに反省を訴えた。その後もジョアンは、世界平和をめざす反戦

/反核運動を今日まで粘り強く続けている。

さて、2007年の夏に我々は、パール・バック著の小説「Command the Morning」

(1959年)の邦訳「神の火を制御せよ」を初めて出版する機会を得た。この

小説は、「マンハッタン計画」という史実に基づいて、原爆を作った人々の情熱

と葛藤を、ロマンスを織り混ぜて描いた「反核」作品である。この作品に登場する

ヒロインは、ジェーン・アールという若い物理学者である。小説中で、ジェーンは

フェルミの弟子で、原子炉開発や原爆製造に従事するが、原爆が降服寸前の日本へ

投下されるのを予め知るや、原爆使用の中止を訴える70名の科学者による「嘆願

書」に署名する。が、それは米国政府や軍部に無視され、広島・長崎の悲劇を産む。

ジェーンは科学に幻滅し、母国アメリカを捨て、彼女の生まれ故郷インドのカシ

ミールに帰る。

もちろん、ジェーンは架空の人物であるが、若い物理学者ジョアンやレオナ、お

よび(核分裂反応の発見に貴重な貢献をした)原子物理学の大家リーゼ・マイト

ナーや著者であるノーベル賞作家パール・バック自身など数名の実在女性を一部

モデルにして小説化したように、私には思えてならなかった。特に金髪で乗馬が

得意なジョアンとジェーンには、お互いに類似点がすこぶる多い。そして、ジョ

アンの上司フェルミと著者は、同じ年にストックホルムでノーベル賞をもらって

以来、非常に親しい間柄だった。従って、著者が彼の弟子であるジョアンやレオ

ナの存在について知らないはずはなかった。

そんな話を偶々、私が昨年の夏米国ボルチモアに滞在中、北京出身の神経生化学

者(羅 遠教授)に話したところ、

「北京に住むジョアンさんは、私の親友ですよ。ジョアンさんの娘カレンと私は、

北京の大学でずっとルームメートだったわ」

という驚くべき返事が返ってきた。世間とはずいぶん狭いものである。

ジョアンの息子2人は中国で中学を卒業後、米国で高等教育を受け、その後ずっ

と米国で教師などの仕事をしている。娘カレンは北京の大学を卒業後、米国、豪

州、北欧などで研究生活を終えたのち、フランスのパリなどで療養生活をしてい

るという。早速、ジョアンやカレンの電子メール・アドレスを手に入れ、私は文

通を始めた。そして、今年の8月の広島や長崎の原爆慰霊祭の日に間に合うよう、

ジョアンさんを日本へ初めて招待する決心をした。やや老弱(87歳近く、旅行

に車椅子が必要)のジョアンさんには、米国から次男のビルがはるばる付添いで

来ることになり、ジョアンさんと既に面識のある通訳のベテラン小池晴子氏に広

島や長崎への案内を依頼した。ジョアンさんに、現地の被爆者たちと直接「魂の

和解」ができる機会を与えるためである。

母子が被曝地の訪問を無事終え、(五輪開催中の)北京に戻る直前に、東京の六本

木にある宿舎(国際文化会館)で、私は「伝説の人」ジョアンさんと次男ビルに

初めて会って、大変面白い話を聞いた。兄ビルと同様、ジョアンさんは学生時代、

スキー(特に、大回転や滑降)の達人だった。1944年にイタリアで開催予定

だった冬季五輪の米国代表選手に選ばれたが、戦争激化のため五輪がとうとう中

止になっってしまったという。そこで、戦争中は、原子物理学に彼女の情熱と全

エネルギーを注ぐ決心をしたそうである。彼女は新しい時代を背負うべき「文武

両道」に秀でたユニークな女性だった。

最後に、ジョアンさんから我々は意外な事実を知らされた。

「原爆実験直前に、放射能の恐ろしさを直に知らされた。ロス・アラモスで当時、

研究者仲間が2名、事故で被爆して死んだ。一人は被爆直後に、もう一人は

1ヶ月後に死んだ。私は後者を病院へ連れて行って看病した」。

小説中に登場するジェーンも、被爆した若い同僚ディックを病院へ運んで、彼を死ぬ

まで看病し、世紀の原爆実験にとうとう立ち会えなかった。しかしながら、こんな

恐ろしい事故があったことは、いまだにどこにも公表されていない。従って、被曝死は

著者パール・バックの純然たる「創作」だと信じられていた。

「ほとんどの人がこの事故の事実を知らない。極秘裏に処理されたからだ」

とジョアンさんが説明してくれた。

バック女史は、恐らく親友であるフェルミ夫妻から、この事故の詳細について、秘かに

聞くチャンスを得たに違いない。 だから、日に日に蝕まれていく被爆者の病状について、

あのように真に迫る描写ができたのだろう。私を含めて多くの読者にとって、被曝者の

臨終を看取るジェーンの姿が、(数少なくない日本人を親友に持つ)作者自身の

ヒューマニズムを最も如実に表現しているように思える。

レオナ・マーシャル (1919ー1986)

コロンビア大学教授で中性子研究の大家だったフェルミは、「マンハッタン計画」

の一環として、原子炉の雛形に関する特許をもっているレオ・シラードと一緒に

史上初の核分裂連鎖反応による原子炉を開発するために、自分の若い弟子である

レオナとジョアンを助手として引き連れて、シカゴ大学の核研究所(表向きは

「冶金研究所」と呼ばれていた)にやってきた。やがて、レオナは、レオの部下

であるジョン・マーシャルと結婚し、夫と共にウラニウム(ウラン)を使う原子

炉完成の一助になる。1943年にシカゴ大学で博士号(量子物理学)を取得後、

ワシントン州の核研究所で、プルトニウムを使った原子炉の完成をめざす

研究に従事した。戦後もシカゴ大学やプリンストン大学で原子物理学研究を続け

るが、1966年に夫ジョンと離婚後まもなく、レオナはノーベル賞化学者フラ

ンク・リビーと再婚を果たす。「原爆の父」オッペンハイマーは広島と長崎に悲

劇を招いたことを深く反省し、1950年代初頭に開始された同僚エドワード・

テラー(「水爆の父」、ハンガリー出身の原子物理学者で「マンハッタン計画に

も参画)による水爆の開発に強く反対し、とうとう失脚したが、レオナは水爆開

発をも支持し、出世街道を走り続けた。1979年に教授を退職する際に、レオ

ナはやや軽薄な自伝「ウラン研究者」を出版する。ジョアンとは対照的に、レオ

ナは生涯、原水爆の製造、使用を弁護し続けた「タカ派」だった。従って、パー

ル・バックの小説に登場するジェーンの「ハト派」(ヒューマニズム溢れる)アプローチ

とは全く相入れない立場にあった。

太平洋戦争の末期、日本が降服寸前になった1945年の真夏、8月6日と9日

に、広島と長崎にそれぞれ、敵国米国の大統領トルーマンの命令に従い、原爆が

投下され、30万以上の市民が瞬時に昇天した。この史上初の原爆を製造した米

英の科学者、エンジニア、米国軍人からなる膨大なチーム、いわゆる「マンハッ

タン計画」チームの中には、12万人以上の男性に混じって、数百人の女性も参

加していたことが、最近次第に明るみに出つつある。その女性の中に、二人の若

いトップ物理学者がいた。レオナ・マーシャル(1919年生まれ)とジョアン・

ヒントン(1921年生まれ)のエリート物理学者の卵である。2人とも、ノー

ベル物理学賞を1938年にもらった直後、米国に亡命したイタリア人、エンリ

コ・フェルミの弟子(院生)だった。フェルミは中性子の発見者で、「マンハッ

タン計画」」の第一段階、(中性子をウラニウムに照射することによって生じる)

核分裂反応に基づく史上初の原子炉の開発をシカゴ大学で指揮した。レオナもジョ

アンもこの極秘チームの正規メンバー(約100 名)として「白いバッジ」を

胸につけて参加できたわずか2人の女性科学者だった。このバッジ保持者には、

この原子炉および原爆開発に必要なあらゆる機密に接することが許可されていた。

1942年12月にとうとう原子炉の開発に成功したのち、チームは2種類の原

爆の開発、さらに製造に取り掛かかった。1つは(広島に投下された)ウラニウ

ム弾、もう1つは(長崎に投下された)プルトニウム弾である。レオナはプルト

ニウム弾の開発のため、ワシントン州の核研究所に派遺された。ジョアンはウラ

ニウム弾の開発のため、ニューメキシコ州ロスアラモスの砂漠に建設された原爆

研究所に派遺された。1945年7月16日に、最初の原爆(ウラニウム弾)の

実験がその砂漠の奥で極秘に行なわれ、ロバート・オッペンハイマー所長(いわ

ゆる「原爆の父」)以下、ジョアンを含めて限られた職員たちや軍幹部がその歴

史的な実験に立ち会った。実験は無事成功した。実験成功の報が直ちに、暗号で、

(既に無条件降服した)敗戦国ドイツのポツダム(首都ベルリンの郊外)で戦後

処理に関する重要な会談をしていたトルーマン大統領に伝えられた。彼はソ連の

スターリン首相と英国のチャーチル首相と共に、「まだ降服していない最後の敵

である日本を、どう料理するか」相談していた。核実験成功の報を聞いたトルー

マンは秘かにニタリとした。

トルーマンは戦争末期までフランクリン・ルーズベルト大統領(FDR)の副大

統領だったが、ドイツ降服直前の1945年4月12日にFDRが急死したので、

急きょトルー マンが棚ぼた式に大統領に就任した。これが史上最大の悲劇を呼ぶ

ことになった。 ソ連のスターリンに軽く新参者扱いされたトルーマンは、男を上

げるために、原 爆を瀕死の日本に落として、その破壊力を見せしめ、スターリン

の東欧(および極東)への進出を牽制しようと図った。 そこで、日本の降服を意

図的に遅らそうと画策した(降参した敵に、原爆は落すわけにはいかないからだ!)。

ポツダム宣言で、日本政府に、降服の条件として「天皇制廃止」を要求した。日

本がその条件を飲めないことを承知の上で。案の上、愚かな日本政府は、そのポ

ツダム宣言を拒否し、降服を遅らした。そのおかげで、その後2週間以内に、

「マンハッタン計画」チームは昼夜をかけて、広島用と長崎用の2種類の(実戦

用)原爆を緊急に準備することができた。トルーマンは、スターリンがFDRと

の密約通り、8月7日頃(ドイツ降服から3か月後)に、日ソ不可侵同盟を破棄

し、日本に宣戦布告し満州にを占領することを周知していた。従って、最初の原

爆投下日はそれ以前(遅くとも8月6日)である必要があった。というのは、日

本側、特に満州を占領していた関東軍が最も恐れていたのは、無敵のソ連軍の参

戦だったからだ。ソ連が参戦したら、日本の降服は歴然としていたからだ。その

以前に米国は原爆を使用しなければならなかった。

さて、米国政府の「マンハッタン計画」の元来の最大目標は、欧州で戦争を始め

たヒットラーのナチスドイツが原爆を開発し、英米などの連合国に対して使用す

る前に、米国で原爆を急いで開発して、ドイツを牽制/威嚇することにあった。

しかしながら、実際にはドイツの原爆開発は失敗に終わり、米国が原爆を開発す

る前に、(1945年5月初めに)とうとう降服してしまった。従って、ドイツ

降服あるいは米国による最初の原爆実験が成功した7月16日時点で、計画を中

止するのが本来の筋だった。少なくとも米国政府のFDRに、アインシュタインと共に、マ

ンハッタン計画を提案したハンガリー出身のユダヤ系原子物理学者レオ・シラー

ドは、そう考えた。そこで、トルーマン宛てに、日本への原爆投下をせぬよう訴

えて、シラードが嘆願書を草稿した 。彼と共にシカゴ大学で研究していた同僚で

良心的な70名の科学者(数名の女性を含めて)から署名を得たが、その嘆願書

はトルーマンや軍部によって全く無視され た。こうして、ヒロシマ・ナガサキに

「生き地獄」が発生した。

この嘆願書に、シラードの同僚だったレオナは署名しなかった。「日本に原爆を

使用することが、日本の降服を早め、米軍将兵の犠牲を最小限に抑えることがで

きる」という米国政府の宣伝に(生涯)洗脳されていたからだ。ジョアンも嘆願

書には署名できなかった。原爆製造の本拠地ロスアラモスには、嘆願書の回覧が

所長オッペンハイマーの手によって阻止されたからだ。だから、ジョアンは嘆願

書の存在を、原爆投下後に初めて知った。そして、米国政府(トルーマン)に対

して、シラードらと共に、広島や長崎への理不尽な原爆使用に強く抗議した。

さて、この2人のエリート女性科学者は、戦後どんなキャリアを歩んだだろうか?

ジョアン・ヒントン

自分たちの手で製造したあの2発の原爆が広島と長崎の人々(殆んど大部分は、

多数の罪なき子供たちを含めた非戦闘員の老若男女)を無差別的に大量殺りくし

たという世界中を驚愕させたニュースは、ジョアン自身の魂を強烈に打ちのめし

た。長い苦悩の末、ジョアンはロスアラモスのあの「悪魔の研究所」をまず立ち

去り、進歩的な両親(セバスチャンとカルメリータ)や兄ウイリアム(愛称ビル)

の住むシカゴにある実家に戻り、自分が今後とるべき道について相談した。ビル

はハーバード大学やコーネル大学で農業技術を学んだ。そして、1937年に日

本で、しばらく新聞記者に従事したのち、日中戦争勃発直後、中国大陸に渡り、

毛沢東指導下の共産党による解放区で、農村の土地改革運動に参加し、その見聞

を綴って「翻身」という本を1966年に出版した。その解放区には、ビルの親

友でアメリカ人のシドニー・シャピロやアーウイン・エングスト(酪農専門家で、

将来ジョアンの夫になるべき人物、1918ー2003)などが働いていた。そ

こで、ジョアンは少女時代からの夢の全てだった科学や物理学ばかりではなく、

愛する母国アメリカともきっぱり縁を切り、戦後まもない1948年に、単身で

中国大陸の上海に渡ってしまった。解放区で中国の貧農たちを助ける仕事を始め

るためだった。

しかしながら、当時、大陸はまだ内戦の最中だった。(米国がバックアップする)

将介石の牛耳る保守的な国民党勢力と (ソ連が後押しする) 毛沢東を指導者とす

る共産党(人民解放軍)との間で、戦前から続く長い戦いが中国全土で展開して

いた。ジョアンはシャピロの助けで、上海から (突然米国内から消息を絶った

「幻の原子物理学者」ジョアンを追跡する)米国のFBIの手が届かない 延安、

さらに (中ソ国境に近い) 内モンゴールの奥地に移住し、エングストと一緒に酪

農を始め、農機具を作ったり、家畜の飼育法の改良に尽くした。その後、ジョア

ン(中国名、寒春)は同僚のエングスト(中国名、陽早)と結婚し、3人の子供

(息子のフレッドとビル、娘のカレン)を産む。そして、子供たちがチーンエイ

ジャーになった頃、北京郊外にある北京農工機械農事試験所に転勤した。200

3年に夫アーウインが85歳で他界したが、ジョアンは現在(2008年)でも、

その北京にある試験所で酪農を続けながら、独りで簡素な生活を営んでいる。

戦後数年間、米国から姿を消して「消息不明の物理学者」となっていたジョアン

は、1951年(朝鮮戦争の勃発直後)に突然、内モンゴール奥地から、全米科

学者連盟宛てに、原水爆の撤廃や反戦を訴える手紙を送り、FBI当局を仰天さ

せた。翌年には、ジョアンは北京で開催された世界平和会議に出席し、原爆製造

に関与した科学者の一員として「日本代表団への声明文」を発表した(彼女は、

なんと長男フレッドを、この会議開催中に出産)。その中で、あの恐ろしい大量

殺りく兵器の製造に手を染めた事実を深く恥じていることを表明すると共に、こ

んな忌まわしいことが再発せぬよう、原水爆や細菌兵器の開発に従事している世

界中の科学者たちに反省を訴えた。その後もジョアンは、世界平和をめざす反戦

/反核運動を今日まで粘り強く続けている。

さて、2007年の夏に我々は、パール・バック著の小説「Command the Morning」

(1959年)の邦訳「神の火を制御せよ」を初めて出版する機会を得た。この

小説は、「マンハッタン計画」という史実に基づいて、原爆を作った人々の情熱

と葛藤を、ロマンスを織り混ぜて描いた「反核」作品である。この作品に登場する

ヒロインは、ジェーン・アールという若い物理学者である。小説中で、ジェーンは

フェルミの弟子で、原子炉開発や原爆製造に従事するが、原爆が降服寸前の日本へ

投下されるのを予め知るや、原爆使用の中止を訴える70名の科学者による「嘆願

書」に署名する。が、それは米国政府や軍部に無視され、広島・長崎の悲劇を産む。

ジェーンは科学に幻滅し、母国アメリカを捨て、彼女の生まれ故郷インドのカシ

ミールに帰る。

もちろん、ジェーンは架空の人物であるが、若い物理学者ジョアンやレオナ、お

よび(核分裂反応の発見に貴重な貢献をした)原子物理学の大家リーゼ・マイト

ナーや著者であるノーベル賞作家パール・バック自身など数名の実在女性を一部

モデルにして小説化したように、私には思えてならなかった。特に金髪で乗馬が

得意なジョアンとジェーンには、お互いに類似点がすこぶる多い。そして、ジョ

アンの上司フェルミと著者は、同じ年にストックホルムでノーベル賞をもらって

以来、非常に親しい間柄だった。従って、著者が彼の弟子であるジョアンやレオ

ナの存在について知らないはずはなかった。

そんな話を偶々、私が昨年の夏米国ボルチモアに滞在中、北京出身の神経生化学

者(羅 遠教授)に話したところ、

「北京に住むジョアンさんは、私の親友ですよ。ジョアンさんの娘カレンと私は、

北京の大学でずっとルームメートだったわ」

という驚くべき返事が返ってきた。世間とはずいぶん狭いものである。

ジョアンの息子2人は中国で中学を卒業後、米国で高等教育を受け、その後ずっ

と米国で教師などの仕事をしている。娘カレンは北京の大学を卒業後、米国、豪

州、北欧などで研究生活を終えたのち、フランスのパリなどで療養生活をしてい

るという。早速、ジョアンやカレンの電子メール・アドレスを手に入れ、私は文

通を始めた。そして、今年の8月の広島や長崎の原爆慰霊祭の日に間に合うよう、

ジョアンさんを日本へ初めて招待する決心をした。やや老弱(87歳近く、旅行

に車椅子が必要)のジョアンさんには、米国から次男のビルがはるばる付添いで

来ることになり、ジョアンさんと既に面識のある通訳のベテラン小池晴子氏に広

島や長崎への案内を依頼した。ジョアンさんに、現地の被爆者たちと直接「魂の

和解」ができる機会を与えるためである。

母子が被曝地の訪問を無事終え、(五輪開催中の)北京に戻る直前に、東京の六本

木にある宿舎(国際文化会館)で、私は「伝説の人」ジョアンさんと次男ビルに

初めて会って、大変面白い話を聞いた。兄ビルと同様、ジョアンさんは学生時代、

スキー(特に、大回転や滑降)の達人だった。1944年にイタリアで開催予定

だった冬季五輪の米国代表選手に選ばれたが、戦争激化のため五輪がとうとう中

止になっってしまったという。そこで、戦争中は、原子物理学に彼女の情熱と全

エネルギーを注ぐ決心をしたそうである。彼女は新しい時代を背負うべき「文武

両道」に秀でたユニークな女性だった。

最後に、ジョアンさんから我々は意外な事実を知らされた。

「原爆実験直前に、放射能の恐ろしさを直に知らされた。ロス・アラモスで当時、

研究者仲間が2名、事故で被爆して死んだ。一人は被爆直後に、もう一人は

1ヶ月後に死んだ。私は後者を病院へ連れて行って看病した」。

小説中に登場するジェーンも、被爆した若い同僚ディックを病院へ運んで、彼を死ぬ

まで看病し、世紀の原爆実験にとうとう立ち会えなかった。しかしながら、こんな

恐ろしい事故があったことは、いまだにどこにも公表されていない。従って、被曝死は

著者パール・バックの純然たる「創作」だと信じられていた。

「ほとんどの人がこの事故の事実を知らない。極秘裏に処理されたからだ」

とジョアンさんが説明してくれた。

バック女史は、恐らく親友であるフェルミ夫妻から、この事故の詳細について、秘かに

聞くチャンスを得たに違いない。 だから、日に日に蝕まれていく被爆者の病状について、

あのように真に迫る描写ができたのだろう。私を含めて多くの読者にとって、被曝者の

臨終を看取るジェーンの姿が、(数少なくない日本人を親友に持つ)作者自身の

ヒューマニズムを最も如実に表現しているように思える。

レオナ・マーシャル (1919ー1986)

コロンビア大学教授で中性子研究の大家だったフェルミは、「マンハッタン計画」

の一環として、原子炉の雛形に関する特許をもっているレオ・シラードと一緒に

史上初の核分裂連鎖反応による原子炉を開発するために、自分の若い弟子である

レオナとジョアンを助手として引き連れて、シカゴ大学の核研究所(表向きは

「冶金研究所」と呼ばれていた)にやってきた。やがて、レオナは、レオの部下

であるジョン・マーシャルと結婚し、夫と共にウラニウム(ウラン)を使う原子

炉完成の一助になる。1943年にシカゴ大学で博士号(量子物理学)を取得後、

ワシントン州の核研究所で、プルトニウムを使った原子炉の完成をめざす

研究に従事した。戦後もシカゴ大学やプリンストン大学で原子物理学研究を続け

るが、1966年に夫ジョンと離婚後まもなく、レオナはノーベル賞化学者フラ

ンク・リビーと再婚を果たす。「原爆の父」オッペンハイマーは広島と長崎に悲

劇を招いたことを深く反省し、1950年代初頭に開始された同僚エドワード・

テラー(「水爆の父」、ハンガリー出身の原子物理学者で「マンハッタン計画に

も参画)による水爆の開発に強く反対し、とうとう失脚したが、レオナは水爆開

発をも支持し、出世街道を走り続けた。1979年に教授を退職する際に、レオ

ナはやや軽薄な自伝「ウラン研究者」を出版する。ジョアンとは対照的に、レオ

ナは生涯、原水爆の製造、使用を弁護し続けた「タカ派」だった。従って、パー

ル・バックの小説に登場するジェーンの「ハト派」(ヒューマニズム溢れる)アプローチ

とは全く相入れない立場にあった。

ロバート・シュック著(小林 力訳)「新薬誕生」

(ダイヤモンド社、2008年)

英文原書「Miracle Medicines」は2007年に出版。その邦訳が本年7月初旬に

出版された。致死的な難病に苦しむ患者の命を救った7つの代表的な「奇跡の薬」

を創り出した人々(科学者、臨床医、製薬会社)の英知と執念を描いたドラマ集

である。訳者は、東大薬学部出身の薬学博士で、ある製薬会社の薬理研究所に勤務。

著者は米国の文系(ノンフィクション)ライターであるが、本書のサイエンス面の記述も

正確で ある。訳者自身があとがきでも触れているごとく、本書を読んで、私が感じた

第一印象は、「製薬企業を少し褒め過ぎている」であった。7つの話ともNHK

「プロジェクトX」のごとき、困難・努力・成功といった「美談」ばかりだからだ。

業界を熟知している人々は私自身を含めて、「新薬開発の実状は、そんな感動ド

ラマばかりではない」「現実の企業人は、そんなに立派ではないし、もっと泥々

としている」と批判したくなる。確かに、企業人をきれいごとのみで語ることは

不可能である。しかしながら、金儲けだけでは説明できない、先端科学に挑戦す

る人々、また苦しむ患者を助けたいと熱望する企業人が、少なからず存在するこ

とも事実である。本書は、そういう、いわば「例外的な」7つの成功例(美談)

だけを選り抜いて収録したものである。もちろん、「失敗例」ばかり載せても、

本は売れない。

この訳本の副題は「百万分の一に挑む科学者たち」である。新薬開発の成功確率

は、現在「百万分の一」以下である。つまり、百のプロジェクト・チームが各々

一万の化合物を合成しても、その成功率は、一以下であるというのが、厳しい現

状である。それに負げず、努力と運を持ち合わせた企業やプロジェクトが少なく

とも7つ、新薬を最終的に市場へ出すことに成功した。本書の第6章に登場する

世界最初のシグナル療法剤「グリベック」(癌治療の扉を開く)は、その代表的

な例であり、かつ科学的にみて、最も痛快な発明の例である。数年前、スイスの

製薬会社「ノバーチス」から市販された稀少難病「CML」(慢性骨髄性白血病)

に効く新薬「グリベック」の開発には、その病因 (「ABLーBCR」という染

色体上の遺伝子融合) が判明してから、半世紀以上の歳月が費やされている。

「ABL」と呼ばれるチロシンキナーゼの阻害剤である「グリベック」の開発に

は無数の人々が関与したが、その主役は「先見の明」があったノバーチスのアレッ

クス・マターと臨床医のブライアン・ドルーカーであろう。

とはいえ「グリベック」は決して完ぺきな制癌剤ではない。やがて、この薬に耐

性なCML患者が続々出てきた。さらに、この薬の治療対象になるのは、稀少癌

であるCMLやGISTのみで、全癌患者の百分の一以下に過ぎない。残りの9

9%以上の癌患者には恩恵が全くない。ところが最近、癌の7割以上がその増殖

に「PAK」と呼ばれるキナーゼ (酵素の一種)を必要とすることが判明した。そ

こで、PAK遮断剤が目下いくつか開発途上にある。しかしながら、それらが臨

床テストを経て、最終的に市場へ出るまでには少なくとも数年はかかるだろう。

そこで、医薬品ではないが、既に市販されている健康食品サプルの中からPAK

遮断剤を発掘しようという新しいアプローチが進められている。その一つが強い

抗癌作用を持つ「Bio 30」などに代表されるプロポリス(蜜蝋) エキスであ

る。ミツバチの巣箱から取れる伝承薬プロポリスの歴史は極めて古く、その始ま

りは古代エジプト時代にまで遡ることができる。

しかしながら、プロポリスは厚生省許可の「医薬品」類ではないので、製薬会社

には全くメリットがなく、逆に我々「プロポリス研究者」たちは、商売がたきで

ある製薬企業から「目の敵」にされているという、醜い現状がある。こういった

製薬会社側の「美談」にならないドラマは、本書には全く登場しない。

出版された。致死的な難病に苦しむ患者の命を救った7つの代表的な「奇跡の薬」

を創り出した人々(科学者、臨床医、製薬会社)の英知と執念を描いたドラマ集

である。訳者は、東大薬学部出身の薬学博士で、ある製薬会社の薬理研究所に勤務。

著者は米国の文系(ノンフィクション)ライターであるが、本書のサイエンス面の記述も

正確で ある。訳者自身があとがきでも触れているごとく、本書を読んで、私が感じた

第一印象は、「製薬企業を少し褒め過ぎている」であった。7つの話ともNHK

「プロジェクトX」のごとき、困難・努力・成功といった「美談」ばかりだからだ。

業界を熟知している人々は私自身を含めて、「新薬開発の実状は、そんな感動ド

ラマばかりではない」「現実の企業人は、そんなに立派ではないし、もっと泥々

としている」と批判したくなる。確かに、企業人をきれいごとのみで語ることは

不可能である。しかしながら、金儲けだけでは説明できない、先端科学に挑戦す

る人々、また苦しむ患者を助けたいと熱望する企業人が、少なからず存在するこ

とも事実である。本書は、そういう、いわば「例外的な」7つの成功例(美談)

だけを選り抜いて収録したものである。もちろん、「失敗例」ばかり載せても、

本は売れない。

この訳本の副題は「百万分の一に挑む科学者たち」である。新薬開発の成功確率

は、現在「百万分の一」以下である。つまり、百のプロジェクト・チームが各々

一万の化合物を合成しても、その成功率は、一以下であるというのが、厳しい現

状である。それに負げず、努力と運を持ち合わせた企業やプロジェクトが少なく

とも7つ、新薬を最終的に市場へ出すことに成功した。本書の第6章に登場する

世界最初のシグナル療法剤「グリベック」(癌治療の扉を開く)は、その代表的

な例であり、かつ科学的にみて、最も痛快な発明の例である。数年前、スイスの

製薬会社「ノバーチス」から市販された稀少難病「CML」(慢性骨髄性白血病)

に効く新薬「グリベック」の開発には、その病因 (「ABLーBCR」という染

色体上の遺伝子融合) が判明してから、半世紀以上の歳月が費やされている。

「ABL」と呼ばれるチロシンキナーゼの阻害剤である「グリベック」の開発に

は無数の人々が関与したが、その主役は「先見の明」があったノバーチスのアレッ

クス・マターと臨床医のブライアン・ドルーカーであろう。

とはいえ「グリベック」は決して完ぺきな制癌剤ではない。やがて、この薬に耐

性なCML患者が続々出てきた。さらに、この薬の治療対象になるのは、稀少癌

であるCMLやGISTのみで、全癌患者の百分の一以下に過ぎない。残りの9

9%以上の癌患者には恩恵が全くない。ところが最近、癌の7割以上がその増殖

に「PAK」と呼ばれるキナーゼ (酵素の一種)を必要とすることが判明した。そ

こで、PAK遮断剤が目下いくつか開発途上にある。しかしながら、それらが臨

床テストを経て、最終的に市場へ出るまでには少なくとも数年はかかるだろう。

そこで、医薬品ではないが、既に市販されている健康食品サプルの中からPAK

遮断剤を発掘しようという新しいアプローチが進められている。その一つが強い

抗癌作用を持つ「Bio 30」などに代表されるプロポリス(蜜蝋) エキスであ

る。ミツバチの巣箱から取れる伝承薬プロポリスの歴史は極めて古く、その始ま

りは古代エジプト時代にまで遡ることができる。

しかしながら、プロポリスは厚生省許可の「医薬品」類ではないので、製薬会社

には全くメリットがなく、逆に我々「プロポリス研究者」たちは、商売がたきで

ある製薬企業から「目の敵」にされているという、醜い現状がある。こういった

製薬会社側の「美談」にならないドラマは、本書には全く登場しない。

登録:

コメント (Atom)

![リオ五輪男子体操団体:日本(金)、ロシア[銀]、中国[銅]。](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHS61FORcH43CteZVfJzLmbqvNwOIliOSMpTpRtEi7x8j1ZwPk5rDaZovTrwuZxfDDtdEDSj673it735LF0mweIunaj7ja07lURBDYTV6wPMaAlumFt3aWWzYbHZgIaxcOLk_OKEMyQ3lX/s1600/2016+taiso+gold.jpg)

![皇太子(明仁)による沖縄訪問 [1975年]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvSQrzV7yw_4gVQSwxZP_jh4VnEJscSqOqbiBh0VdAK3CRddXRqkd70JdLyws9fGejk-FGVmXWbHvSxlF3f8UogTyf9KXbqU1NGXesvcx2Hlsd6uq81AHweeioc61wynq3d2IYuyolijgT/s1600/akihito+message.jpg)

![アルニカ [ウサギ菊]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqv0qou-4NpoUh1PFWYK0FSaozKazee0VYGxsFtfjBma46ya9yxqB6X9Ziuob25tNRpBbnFIcUFlOEjz1WcAjVNzjGl1E-QbDgE7VOLkjZDx0eplJ1WJHf0fTEWXxf8F5G-cHUhqHELY9/s1600/ArnicaS.jpg)

.jpg)

.jpg)